Pendahuluan

Term Aswaja (ahli sunnah wal jama’ah) muncul sebagai reaksi

daripada aliran Mu’tazilah yang telah berkembang sebelumnya. Seperti yang kita

ketahui bahwa aliran Mu’tazilah pernah menjadi mazhab resmi negara pada tahun

827 M oleh kalifah Abbasiyah yang bernama al-Ma’mun. Pada saat ini terjadi

peristiwa mihnah atau inquisition. Pemuka-pemuka

agama yang tidak mengakui al-Qur’an adalah makhluk akan ditangkap bahkan

disiksa.

Sekilas Pandang Asy’ariyah

Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Isma‘īl al-Asy‘arī lahir di Bashrah pada 260 H /

873 M dan meninggal pada 324 H/ 935 M. Dia adalah murid dari seorang tokoh

Mu’tazilah yang bernama al-Jubba’ī. Terkadang ketika ada perdebatan, al-Jubba’ī

diwakilkan oleh al-Asy’arī. Sebelum akhirnya membuat aliran sendiri, al-Asy’arī

mengikut paham Mu’tazilah selama 40 tahun.

Sebab yang menceritakan ke luarnya al-Asy’arī

dari aliran yang sudah dipercayainya selama 40 tahun adalah ketika dia bermimpi

bertemu Rasulullah saw. Dalam mimpinya Rasulullah mengatakan bahwa pemikiran

Mu’tazilah adalah salah dan menyuruh al-Asy’arī untuk membela sunnahnya.

Adapula sebab lainnya dikarenakan diskusinya dengan al-Jubba’ī.

Setelah bermimpi bertemu dengan Rasulullah saw, al-Asy’arī lalu berdiam di

rumahnya selama 15 hari untuk merenungkan pemikiran-pemikiran Mu’tazilah.

Kemudian dia ke luar menemui masyarakat dan

mengundang mereka untuk berkumpul. Selanjutnya, pada suatu hari Jum’at di Bashrah ia naik mimbar dan berkata,”Barang siapa yang telah

mengenalku, maka sebenarnya dia telah mengenalku. Dan barang siapa yang belum mengenalku, maka kini

saya memperkenalkan diri. Saya adalah fulan ibnu fulan. Saya pernah

mengatakan bahwa Alquran adalah makhluk, bahwa Allah tidak terlihat oleh indra

penglihatan kelak pada hari kiamat, dan abhwa perbuatan-perbuatan saya yang tidak

baik, saya sendirilah yang melakukannya. Kini saya bertobat dari pendapat

seperti itu, serta siap sedia untuk menolak pendapat Mu’tazilah, dan mengungkap

kelemahan mereka. Selama beberapa hari ini saya telah menghilang dari hadapan anda

sekalian, karena saya sedang berpikir. Menurut pendapat saya, dalil-dalil kedua

kelompok itu seimbang. Kemudian saya memohon petunjuk kepada Allah, maka

Allah memberikan petunjuk kepada saya untuk meyakini apa yang tertera dalam

kitab-kitab saya. Saya akan melepaskan apa yang pernah saya percayai, sebagaimana saya menanggalkan baju ini.

Doktrin Teologi al-Asy’arīyah

Sebagaimana aliran-aliran lainnya, setiap aliran memiliki doktrinnya

masing-masing. Begitu juga dengan al-Asy’arīyah, di antara

doktrin-doktrin tersebut antara lain sebagai berikut:

Akal dan Wahyu

Pada dasarnya golongan Asy’ary dan Mu’tazilah mengakui pentingnya

akal dan wahyu.34 Namun mereka berbeda pendapat dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan

kontradiktif dari akal dan wahyu. Al-Asy’ari mengutamakan wahyu sementara Mu’tazilah

mengutamakan akal. Mu’tazilah memandang bahwa mengetahui Tuhan, kewajiban

mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan buruk, kewajiban mengerjakan yang baik

dan menjauhi yang buruk adalah dapat diketahui lewat akal tanpa membutuhkan

wahyu.

Sementara dalam pandangan

al-Asy’arīyah semua kewajiban agama manusia hanya dapat diketahui melalui

informasi wahyu. Akal menurut al-Asya’ariyah tidak mampu menjadikan sesuatu menjadi

wajib dan tak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib bagi

manusia. Wajib mengenal Allah ditetapkan melalui wahyu hanyalah sebagai alat

untuk mengenal, sedangkan yang mewajibkan mengenal Allah ditetapkan melalui

wahyu. Bahkan dengan wahyu pulalah untuk dapat mengetahui ganjaran kebaikan

dari Tuhan bagi yang berbuat ketaatan, serta ganjaran keburukan bagi yang tidak melakukan ketaatan.

Iman dan Kufur

Al-Asy’arīyah dalam memandang iman setidaknya ada dua

pendapat. Hal ini disebabkan karena dalam aliran Murji’ah terbagi kepada dua

golongan, yaitu ekstrem dan moderat. Golongan ektstrem berpendapat bahwa iman

cukup dalam hati saja. Perihal perbuatan sekalipun mengarah kepada perbuatan

syirik (polytheis) itu sama sekali tidak mengganggu keimanan seseorang.

Iman

adalah tashdiq bi Allah, membenarkan adanya rasul-rasul serta

berita-berita yang dibawa para rasul. Konsekuensi dari tashdiq bi Allah adalah

dibuktikan dengan perkataan serta diaplikasikan dengan perbuatan. Sehingga

menurut penulis, iman tak cukup jika hanya ada di hati saja. Melainkan butuh

yang namanya pembuktian melalui lisan dan perbuatan.

Kufur

adalah lawan dari kata iman. Berarti kufur adalah ingkar, tidak percaya. Dalam

kaitan dengan pembahasan ini, nanti akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya.

Ringkasnya, al-Asy’arīyah tidak mudah mengkafirkan orang lain.

Kedudukan Pelaku Dosa

Orang mukmin yang melakukan dosa besar

masih dipandang sebagai mukmin. Karena adab golongan al-Asy’arīyah lebih kepada menyerahkan urusan ini

kepada Tuhan. Masalah ini pertama kali timbul ketika peristiwa taḥkim.

Keadilan Tuhan

Lagi-lagi al-Asy’arīyah berbeda pendapat dengan Mu’tazilah.

Kedua aliran ini memang sering berbeda dalam banyak hal terkait teologi.

Mu’tazilah mengharuskan bahwa Allah harus adil. Allah harus menyiksa yang salah

dan memberi pahalla kepada orang yang berbuat baik. Ya, salah satu uṣūl

al-khamsah Mu’tazilah ada tentang keadilan. Menurut al-Asy’arīyah Allah tidak memiliki suatu keharusan

apapun, karena Allah ada penguasa mutlak. Semua yang Allah lakukan adalah adil.

Kebebasan Berkehendak

Menurut al-Asy’arīyah, manusia adalah lemah. Bergantung

kepada Allah. Al-Asy’arīyah lebih dekat kepada paham Jabariyah.

Zat dan Sifat Allah

Zat dan sifat Allah adalah salah satu

persoalan yang dibicarakan dalam ilmu teologi. Aliran-aliran teologi dalam hal

ini terbagi kepada aliran yang percaya Allah memiliki sifat dan aliran yang

tidak memercayai bahwa Allah memiliki sifat. Karena jika Allah memiliki sifat,

maka akan ada sesuatu yang qadim selain Allah. Hal ini menimbulkan suatu

pernyataan bahwa ada dua Tuhan.

Persoalan-persoalan

teologi banyak dimunculkan oleh kalangan Mu’tazilah, termasuk tentang zat dan

sifat Allah. Mu’tazilah menganut pancasila (uṣūl al-khamsah), yaitu

salah satunya tauhid. Allah adalah zat yang maha tunggal. Tidak ada yang qadim

melainkan Tuhan sendiri. Jadi dalam hal ini Mu’tazilah menolak bahwa Tuhan

memiliki sifat.

Al-Asy’arīyah dalam hal

ini berlawanan dengan Mu’tazilah, karena al-Asy’arīyah berpendapat bahwa Allah memiliki sifat.

Bagaimana sifat Allah tidak diketahui caranya dan batasnya. Sifat yang

disebutkan dalam pembahasan ini tidak terbatas pada sifat semisalnya penyayang,

pengasih, atau selainnya. Akan tetapi sifat di sini juga berarti Tuhan

memiliki jasmani (anthropomorphisme), seperti Allah memilik wajah,

tangan, mata, dan seterusnya. Sehingga konsekuensi yang ditimbulkan nanti bahwa

Allah dapat dilihat di hari kemudian.

Melihat Tuhan

Karena Mu’tazilah menolak Allah memiliki

sifat, maka mereka menolak bahwa Allah dapat dilihat di hari kemudian. Sangat

berbeda dengan al-Asy’arīyah yang berpendapat bahwa Allah dapat

dilihat nanti di hari kemudian.

Al-Qur’an adalah Qadim

Pemikiran kalam al-Asy’ari tentang Kalam Allah (al-Qur’an) ini

dibedakannya menjadi dua, Kalam Nafsi yakni firman Allah yang bersifat

abstrak tidak berbentuk yang ada pada Zat (Diri) Tuhan,

Ia bersifat Qadim dan Azali serta tidak berubah oleh adanya perubahan ruang, waktu dan

tempat. Maka al-Qur’an sebagai kalam Tuhan dalam artian ini bukanlah

makhluk.

Sedangkan kalam Lafzi adalah

kalam Allah yang diturunkan kepada para Rasul yang dalam bentuk huruf atau

kata-kata yang dapat ditulis, dibaca atau disuarakan oleh makhluk-Nya, yakni

berupa al-Qur’an yang dapat dibaca sehari-hari. Maka kalam dalam artian ini bersifat

hadis (baru) dan termasuk makhluk.

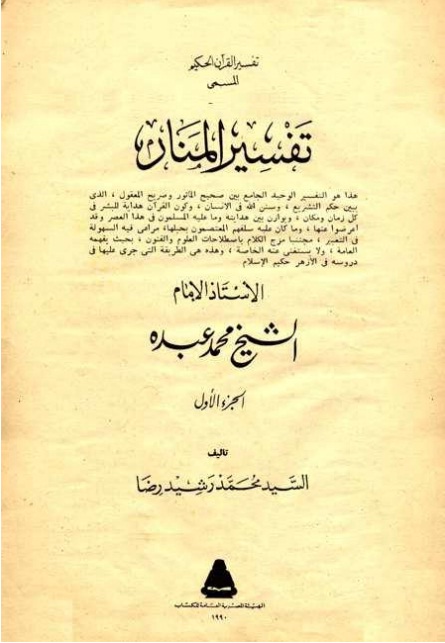

![Muhammad 'Abduh dan Ide Pembaharuan [Part 1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSRjL-qXuhy01mZpPv8ZFo_n0mOhgJpraVon-DhfV0lV2moRebknbkOdX_tl2xvTlmLoGXXM3_OmE3YQsaAKvjW8MCmyb-nQ6LpxWTD_M6CTkzMlyHKfC7240Lreu9nkParJ8c_LGTle0g/w680/%2527Abduh+uplot.jpg)

0 Comments