Tafsir al Bayani li al-Qur’an al Karim

Pendahuluan

Ā’ishaBinti al-Shāthi merupakan mufassir

perempuan pertama pada masanya, ia meneliti banyak ayat al-Quran secara bayani

sehingga penafsirannya itu menghadirkan suasana baru dalam bidang tafsir

al-Quran dimasa modern ini namun ia juga tidak menyimpang dari penafisran

klasik, sehingga dapat diterima oleh para pembacanya. Disini pemakalah akan

menguraikan pembahasan mengenai ‘Ā’isha Binti al Shāthi’.

Biografi ‘Ā’isha Binti al

Shāthi’

Nama Binti al-Shāthi‟ adalah Ā’isha„Abd al-Raḥmān. Seorang guru besar sastra dan

bahasa

Arab di Universitas „Ain al-Syams, Mesir. Juga menjadi guru besar tamu di

Universitas Umm Durman, Sudan, serta guru besar tamu di Universitas Qarawiyyin,

Maroko. Bint al-Syāthi. Lahir di Dimyāt, sebelah barat Delta Nil, tanggal 6 November 1913.

Bint

al-Syāthi‟ lahir di tengah-tengah keluarga muslim yang saleh. Ayahnya, Abd

al-Raḥmān, adalah tokoh sufi dan guru teologi di Dimyāt. Pendidikan Bint

al-Syāthi‟ dimulai ketika

berumur lima tahun, yaitu dengan belajar membaca dan menulis Arab pada syaikh

Mursi di Shubra Bakhum, tempat asal ayahnya. Selanjutnya, ia masuk sekolah

dasar untuk belajar gramatika bahasa Arab dan dasar-dasar kepercayaan Islam, di

Dimyāt. Setelah menjalani pendidikan lanjutan, pada 1939 ia

berhasil meraih jenjang Licence (Lc) jurusan sastra dan bahasa Arab, di

Universitas Fuad I, Kairo. Dua tahun kemudian Ā’ishaBinti al-Shāthi

menyelesaikan jenjang Master, dan pada 1950 meraih gelar doktor pada bidang

serta lembaga yang sama pula, dengan disertasi berjudul al-Gufran li Abu al-A‟la al-Ma‟ari. 46 Minatnya terhadap kajian

Tafsir dimulai sejak pertemuannya dengan prof. Amin alKhulli, seorang pakar

tafsir yang kemudian menjadi suaminya, ketika ia bekerja di Universitas Kairo.

Kemudian Ā’ishaBinti al-Shāthi

mendalami tafsirnya yang terkenal, al-Tafsir alBayani li al-Qur‟an al-Karim I, yang diterbitkan pada 1962. Bahkan

dapat dikatakan bahwa

Ā’ishaBinti al-Shāthi adalah satu-satunya Mufassir al-Quran dari kalangan

wanita. Karyakarya Ā’ishaBinti al-Shāthi lainnya tentang tafsir antara lain

Kitabina al-akbar (1967); tafsir al-Bayani li al-Qur‟an al-Karim (1969); Maqal fi al-Insan Dirasah

Qur‟aniyyah (1969); alQur‟an wa al-Tafsir al-‟Asyri (1970); Al-I‟jaz al-Bayani li al-Qur‟an (1971); asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Dirasah

al-Qur‟aniyyah (1973).

Metode Penafsiran

Ā’ishaBinti al-Shāthi

berkeyakinan bahwa: pertama, al-Qur‟an menjelaskan

dirinya dengan dirinya sendiri (al-Qur‟an yufassiru ba‟dhuhu ba‟dh)47; kedua, al-Qur‟an harus dipelajari dan dipahami keseluruhannya sebagai suatu

kesatuan dengan karakteristik-karakteristik ungkapan dan gaya bahasa yang khas,

dan ketiga, penerimaan atas tatanan kronologis al-Qur‟an dapat memberikan keterangan sejarah mengenai kandungan al-Qur‟an tanpa

menghilangkan keabadian nilainya.

Berdasarkan tiga diktum atau

basis pemikiran di atas, Ā’ishaBinti al-Shāthi mengajukan metode tafsirnya,

sebuah metode untuk memahami al-Qur‟an secara obyektif.

Menurutnya, metode ini diambil dan dikembangkan dari prinsip-prinsip metode

penafsiran Amin al-Khulli (1895-1966) yang terdiri dari empat langkah:

1.

Basis metodenya adalah

memperlakukan apa yang ingin dipahami dari Al-Qur‟an secara objektif, yang dimulai dengan pengumpulan semua surah

dan ayat mengenai topik yang ingin dipelajari. Pengumpulan satu tema dari

keseluruhan ayat ini tidak berarti mengingkari kenyataan bahwa al-Qur‟an turun dalam tenggang waktu yang lama, yang gaya ungkapannya

bisa berbeda antara waktu-waktu pertama dengan berikutnya. Sebab, kenyataan

inilah satu-satunya cara yang paling memadai untuk menangkap makna al-Qur‟an.

2.

Surat dan ayat tersebut

kemudian disusun sesuai dengan kronologi pewahyuannya sehingga keterangan

mengenai wahyu dan tempatnya (asbab al-nuzul) dapat diketahui. Namun asbab

nuzul di sini tidak dipandang sebagai penyebab turunnya ayat melainkan hanya

sebagai keterangan kontekstual yang berkaitan dengan pewahyuan suatu ayat. Yang

harus diperhatikan di sini adalah generalitas kata yang digunakan bukan

kekhususan peristiwa pewahyuannya (al-‘ibrah bi „umum al-lafz la bikhusus

al-sabab). Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa hasil

metode ini akan dikacaukan oleh perdebatan ulama tentang asbab annuzul.

Pentingnya pewahyuan terletak pada generalitas kata-kata yang digunakan, bukan

pada kekhususan peristiwa pewahyuannya.

3.

Untuk memahami petunjuk

lafaz, karena al-Qur‟an menggunakan

bahasa Arab, maka harus dicari petunjuk dalam bahasa aslinya yang memberikan

rasa kebahasaan bagi lafaz-lafaz yang digunakan secara berbeda, kemudian

disimpulkan petunjuknya dengan meneliti segala bentuk lafaz yang ada di

dalamnya, dan dengan dicarikan konteksnya yang khusus dan umum dalam ayat

al-Qur‟an secara keseluruhan. Di

sini digunakan “analisa bahasa” (semantik).

1. 4.

Untuk memahami pernyataan-pernyataan yang sulit, seorang mufasir harus

berpegang pada makna nash dan semangatnya (maqasid asy-syari‟), kemudian dikonfrontasikan dengan pendapat yang sejalan dengan

maksud teks yang bisa diterima sedangkan penafsiran yang berbau sektarian dan

israiliyyat bisa dijauhkan. Menurut Ā’ishaBinti al-Shāthi, metodenya

dimaksudkan untuk mendobrak metode klasik yang menafsirkan al-Qur‟an secara tartil, dari ayat ke ayat secara berurutan, karena

metode klasik ini setidaknya mengandung dua kelemahan: pertama, memperlakukan

ayat secara individual yang terlepas dari konteks umumnya sebagai kesatuan,

padahal al-Qur‟an adalah satu kesatuan yang

utuh, di mana ayat dan surat yang satu dengan yang lainnya saling terkait, dan;

kedua, kemungkinan masuknya ide mufasir sendiri yang tidak sesuai dengan maksud

ayat yang sebenarnya. 49 Kritik Ā’ishaBinti al Sh

āthi‟ terhadap metode tafsir

klasik ini bukan tidak beralasan. Kenyataannya, setelah tafsir al-Tabari,

kitab-kitab tafsir senantiasa memiliki corak tertentu yang bisa dirasakan

secara jelas bahwa penulisannya “memaksakan sesuatu pada al-Qur‟an”, bisa berupa paham akidah, fiqh, tasawuf, atau setidaknya

aliran kaidah bahasa tertentu. Hal ini bisa

dilihat, misalnya pada tafsir al-Kasysyaf, karya

Az-Zamakhsyari (1074-1143), Anwar al-Tanzil karya al-Baidhawi (w. 1388), atau

Bahr al-Muhith karya Abu Hayyan (1344). Dengan metode ini, Ā’ishaBinti al-Shāthi

sengaja mematok aturan-aturan yang ketat, agar al-Qur‟an benar-benar berbicara tentang dirinya sendiri tanpa campur

tangan mufasir, dan dipahami secara langsung sebagaimana oleh para sahabat.

Karena itu rujukan-rujukan seperti yang terkait dengan asbab nuzul hanya

dipahami sebagai data sejarah, sehingga apa yang dimaksud Tuhan dalam suatu

pewahyuan benar-benar pesan yang melampaui peristiwa tertentu. Karena itu pula,

pandangan-pandangan para mufasir sebelumnya, terutama al-Tabari (w. 923),

al-Zamakhsyari (w. 1144), Fakhr al-Din al-Razi (w. 1210), Isfahani, Nizam

al-Din al-Nisaburi, Abu Hayyan al-Andalusi (w. 1344), Ibn Qayyim al-Jauziyyah,

al-Suyuthi dan Abduh (w. 1905) yang sering dikutip Ā’ishaBinti al-Shāthi dalam

tafsirnya, bukan dijadikan rujukan melainkan justru sering menunjukkan

kekeliruannya dan alasannya yang terlalu di buat-buat, karena tidak sesuai

dengan maksud al-Qur‟an sebagaimana yang

dipahami lewat metode yang dikembangkan.

Corak Penafsiran

Corak yang digunakan dalam tafsir ini yakni corak

adabi. Ā’ishaBinti al-Shāthi dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan metode

analisa bahasa & munasabah antar ayat dan surat.

Ā’ishaBinti al-Shāthi menafsirkan dengan corak adaby atau yang belakangan

popular dengan istilah bayani. Istilah bayani ini tidak menjadi sebuah

perspektif baru mengingat bahwa selama ini pemahaman kebahasaan, baik

stilistika dan gramatikal bahasa dalam Tafsir cenderung mengadopsi pendapat

sebelumnya. Padahal ini merupakan area yang sangat potensial dalam upaya

memahami al-Qur‟an secara integral, sistemik

dan relevan dengan kondisi citarasa keArab-an.

Sumber Penafsiran

Ā’ishaBinti al-Shāthi menafsirkan ayat al-Quran

melalui tafsir bil-ma‟tsur karena beliau

tidak ingin mengkorelasikan antara sesuatu yang rancu menjadi sempurna, karena

ia ingin al-Quran berbicara dengan sendirinya tanpa argument-argumen yang

kurang jelas dipahami.

Sebab penafsirannya merupakan corak tafsir modern yang menganut madzhab dan

aliran tematik umum (mauḍūi „ām). Pengkajian sastra tematik Ā’ishaBinti al-Shāthi dihususkan pada

pembahasan sastra bahasa dalam satu surat, beliau tidak mengambil seluruh surat

dalam al-Quran akan tetapi beberapa surat pendek saja yang terdapat pada juz

„Āmmā, yaitu : 1. Dalam buku pertamanya beliau menafsirkan 7 (tujuh) surat,

diantaranya: aḍ-Ḍuhā, as-Syārẖ, az-Zalzalah, al-Ādiyāt, an-Nāzi‟āt, al-Balad, dan at-Takātsur.

2. Dan buku keduanya beliau menafsirkan 7 (tujuh) ayat juga diantaranya : al-„Ālaq,

al-Lail, alFajr, al-Humazah, dan al-Mā‟ūn.

Karakteristik Penafsiran

Diantara karakteristik Tafsir Ā’ishaBinti al-Shāthi

ialah:

1. Mengungkap

makna-makna dibalik sinonim kata ‘

2. Mengungkap

kemukjizatan jumlah pengulangan kata dalam al-Qur‟an

3. Memaknai

sumpah dengan perspektif yang baru yakni muqsam bih sebagai pengalihan dan

bukan pengagungan

4. Mengungkap

munasabah antara ayat dan surat dan mengaitkannya satu sama lain terutama dari

sudut pandang kebahasaan, dan dalam penafsirannya dari segi bahasa dan satra

membuat dia menonjol dan unggul dari penafsiran yang lainnya.

Selain karakteristik diatas,

Tafsir Ā’ishaBinti al-Shāthi tidak luput dari empat prinsip penafsiran yakni:

1. Menafsirkan

Al-Qur‟an dengan Al-Qur‟an, yang berpegang pada prinsip al-Qur‟ân

yufassiru ba‟duhu ba‟dan, bahwa ayat-ayat al-Qur‟an menafsirkan sebagian lainnya.

2. Prinsip

munâsabah antar ayat maupun antar surat.

3. Ibrah

itu hanya memuat pada bunyi teks, bukan dengan asbâb an-Nuzûl (al-ibrah bi

„umûm al-lafdzi lâ bi khusûs al-sabab), kecuali untuk lafadz yang

menunjukkan khusus.

4. Prinsip

bahwa kata-kata dalam al-Qur‟an tidak ada sinonim.

Kritik

terhadap Metodologi ‘Ā’isha Binti al Shāthi’

Dari beberapa referensi penulis dapat

menguraikan bahwa metode Ā’ishaBinti al-Shāthi ini mempunyai beberapa

kelemahan, di antaranya:

1. Jika

pemahaman lafaz al-Qur‟an harus dikaji

lewat pemahaman bahasa Arab yang merupakan bahasa “induknya”, padahal

kenyataannya, tidak sedikit istilah dalam syair dan prosa Arab masa itu tidak

dipakai oleh al-Qur‟an, maka itu berarti

membuka peluang dan menggiring masuknya unsur-unsur asing ke dalam pemahaman

al-Qur‟an; sesuatu yang sangat

dihindari oleh Ā’ishaBinti al-Shāthi sendiri.

2.

Ā’ishaBinti al-Shāthi kurang

konsisten dengan metode penafsiran yang ditawarkan, mengkaji tema tertentu,

melainkan lebih pada analisis semantic. Kenyataannya, ketika „Ā‟isha

Binti al-Shāthi menafsirkan ayat-ayat pendek, ia mengumpulkan lafaz-lafaz yang

serupa dengan lafaz yang ditafsirkan, kemudian menganalisis dari sisi bahasa

(semantic).

3. Mengenai

penafsiran Ā’ishaBinti al-Shāthi beliau tidak terfokus dengan gendernya dan

bersifat netral.

Kesimpulan

Seorang mufasir dituntut berpengetahuan luas

dalam ilmu-ilmu bahasa Arab, seperti tata bahasa, retorika, dan gaya bahasa;

juga dalam ilmu-ilmu al-Quran, sebab-sebab pewahyuan, mengenai ayat-ayat yang

jelas (muhkamāt) dan ayat-ayat yang samar (mutasyābīhāt), dan

lain sebagainya. Ia juga harus berpengetahuan luas dalam ilmu-ilmu hadis,

teologi, hokum, heresiology (ilmu-ilmu tentang bid‟ah), dan sejarah Islam. Ia

juga tidak ingin terperangkap pada kesalahan mufasir masa lalu yang menerima Isrā`īliyyāt

dan materi-materi asing dari para Mu‟allaf, sehingga

mereka memasukkannya ke dalam tafsir mereka, apa yang sesungguhnya tidak

dimaksudkan oleh al-Qur‟ān sendiri. Demikian

juga ia menolak terlibat dalam pembahasan-pembahasan mendetail mengenai sejauh

mana ayat-ayat tertentu al-Quran sejalan dengan ilmu dan teknologi modern,

sebab hal ini menurutnya juga tidak pernah dimaksudkan oleh al-Quran. Ayat-ayat

tersebut, yang menjabarkan fenomena alam, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan,

aspek-aspek ruang angkasa serta hal-hal lain yang menakjubkan, tidak

dimaksudkan sebagai pelajaran pada berbagai ilmu modern yang berbeda-beda atau

sebagai bukti-bukti tekstual yang sejalan dengan teori-teori mutakhir di

berbagai lapangan pengetahuan empiric modern. Pandangan teologis mengenai

kebebasan berkehendak dan tanggung jawab manusia yang dikemukakan Ā’ishaBinti al-Shāthi

pada tafsirnya ini, didasari oleh pemahaman konstektual dan linguistiknya yang

ketat terhadap sebuah kata, sering diungkapkan dalam berbagai contoh lain

materi al-Quran.

Contoh

Penafsiran ‘Ā’isha Binti al Shāthi’

Ā’ishaBinti al-Shāthi telah mengajukan

pengamatan menarik lain dalam tafsir alQuranya, seperti mengeani sumpah-sumpah.

56 Signifikan sumpah negative lā uqsimu, fungsifungsi dari apa

yang disebut partikel tak berguna (otiose particle) bā‟ dalam kedudukannya sebagai predikat laysa dan mā.

Mungkin benar bahwa perhatian Ā’ishaBinti al-Shāthi lebih banyak diarahkan

kepada karakteristik-karakteristik sastra dalam al-Quran. Walaupun demikian,

itu karena metodenya mengonsentrasikan diri pada apa yang telah ada. 57 Salah satu contoh penafsiran Ā’ishaBinti al-Shāthi dengan

pendekatan sastra dapat dilihat bagaimana beliau menafsirkan surat al-Duha.

Menurut beliau surat Duha dimulai dengan qasam wawu. Pendapat yang berlaku

dikalangan ulama terdahulu mengatakan bahwa, sumpah al-Qur‟an ini mengandung makna pengagungan terhadap muqsam bih (obyek

yang digunakan untuk bersumpah). Gagasan ini berkembang luas, sehingga menyeret

mereka untuk melakukan pemaksaan di dalam menjelaskan segi keagungan pada

setiap hal yang digunakan al-Qur‟an untuk bersumpah

dengan wawu Qasam dengan wawu pada umumnya adalah gaya bahasa yang menjelaskan

makna-makna dengan penalaran inderawi.

Keagungan

yang tampak dimaksudkan untuk menciptakan daya tarik yang kuat. Sedangkan

pemilihan muqsam bih dilakukan dengan memperhatikan sifat yang sesuai dengan

keadaan. Menelusuri sumpah-sumpah al-Qur‟an seperti yang

terdapat dalam ayat al-Duha, kita menemukanya dikemukakan sebagai lafitah

(penarikan perhatian) terhadap suatu gambaran materi yang dapat diindera, dan

realitas yang dapat dilihat, sebagai inisiatif ilustratif bagi gambaran lain

yang maknawi dan sejenis, tidak dapat dilihat dan diindera. Muqsam bih didalam

dua surat al-Dhuhā adalah gambaran bersifat fisik dan realita konkret, yang

setiap hari dapat disaksikan manusia ketika cahaya memancar pada dini hari.

Kemudian turunnya malam ketika sunyi dan hening tanpa mengganggu system alam.

Silih bergantinya dua keadaan, dapat menimbulkan keingkaran, bahkan sebagai

suatu yang tak pernah telintas dalam pikiran siapapun.

Dengan demikian, al-Qur‟an dengan sumpah-sumpahnya dalam surat al-Duha menjelaskan

makna-makna petunjuk dan kebenaran, atau kesesatan dan kebatilan, dengan

materi-materi cahaya dan kegelapan. Penjelasan yang maknawi dengan yang hissi

ini dapat kita kemukakan pada sumpah-sumpah al-Qur‟an dengan wawu Yang demikian dapat diterima tanpa paksaan dalam

pentakwilan ayat-ayat. Untuk itu, Allah pun bersumpah, bahwa Dia mengisyaratkan

terangnya wahyu pada hati beliau pada mulanya seperti waktu dhuha menguatkan

kehidupan dan menumbuhkan tetumbuhan. Sesudah itu, seperti malam hari ketika

telah sunyi agar segala potensi beristirahat dan jiwa bersiap-siap untuk

menghadapi pekerjaan, sebagaimana dimaklumi pada awalnya Nabi SAW. menerima

wahyu dengan berat, sehingga keterlambatan wahyu adalah untuk memantapkan dan

menguatkan jiwa, guna memikul apa yang akan dihadapi. Sehingga sempurnalah

hikmah Allah Ta‟ala dalam mengutus beliau

kepada makhluk-nya.59 Para Mufassir berpendapat

mengenai surat ini diantaranya:

1. At-Thabari

memilih arti ad-Dhuhā ialah siang, sebab sinar mentari telah tampak, dan

memilih arti “malam ketika telah sunyi” dengan ketenangan bagi penghuninya.

2. Al-Zamakhsyari mengatakan bahwa waktu Dhuhā adalah permulaan siang ketika

matahari naik dan memancarkan sinarnya. Dikatakan juga bahwa yang dimaksudkan

dengan waktu dhuha adalah siang hari. Sementara itu dia mengartikan sajā dengan

“tenang dan tak bergerak kegelapannya” dan dapat dikatakan pula bahwa maknanya

adalah tenangnya manusia dan suara pada saat itu.

2. Menurut

Abu Hayyan: sajā al-lail, ketika malam mundur. Dan dikatakan pula ketika

dating, dan al-Farra‟ mengatakan “ketika

gelap dan tak bergerak kegelapannya.” Sedangkan ibn al-„Arabi mengatakan

“ketika gelapnya memuncak.”

3. Al-Naisaburi

membolehkan jika makna sajā adalah tenangnya manusia di dalamnya,

sehingga isnād (penyandaran) disini bersifat majāzi.

4. Muhammad

„Abduh mengatakan bahwa waktu Dhuhā adalah sinar matahari pada

permulaan siang. Dan “Sajā al-lail” menurut apresiasinya adalah

apa yang anda dapati berupa ketenangan penghuninya dan terputusnya kehidupan

dari gerakan didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Suyuthi, Dur al-Mansur,

Kairo: Dar al-Ma‟arif, 1313

Binti al-Shāthi, „Ā‟isha. Tafsir Bint al-Syathi, Kairo: Dar al-Ma‟arif, 1977

Binti al-Shāthi, „Ā‟isha. Tafsir Bint al-Syathi, terj. Muzakir, Bandung: Mizan, 1996

J. Boullata, Issa.

Tafsir al-Qur‟an Modern Studi atas

Metode Bint al-Syathi, dalam Jurnal Al-Hikmah, Oktober 1991

Mu‟in, Hamdani, disertasi: Metodologi tafsir Ā’ishaBinti al-Shāthi,

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

Shihab, Quraish. Membumikan

al-Qur‟an. Bandung: Mizan,

1997

Syaiful Amin Ghafur, Profil

Mufassir Quran, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani

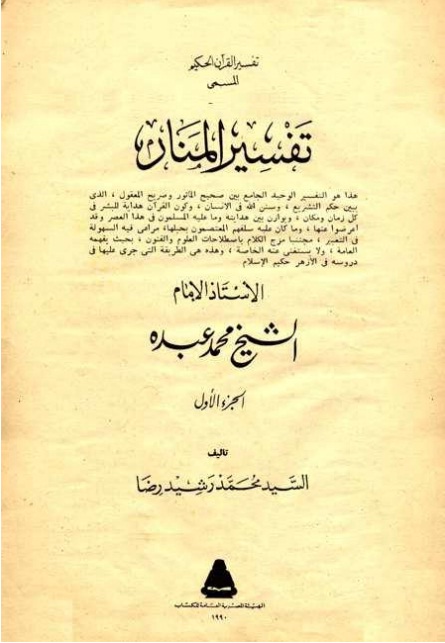

![Muhammad 'Abduh dan Ide Pembaharuan [Part 1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSRjL-qXuhy01mZpPv8ZFo_n0mOhgJpraVon-DhfV0lV2moRebknbkOdX_tl2xvTlmLoGXXM3_OmE3YQsaAKvjW8MCmyb-nQ6LpxWTD_M6CTkzMlyHKfC7240Lreu9nkParJ8c_LGTle0g/w680/%2527Abduh+uplot.jpg)

0 Comments